Questo sito utilizza cookie tecnici propri e cookie di terze parti. Se continui nella navigazione o clicchi su di un elemento della pagina accetti il loro utilizzo.

Evoluzione ed Evoluzionismi:

una introduzione

di Federico E. Perozziello

“… Le variazioni, per lievi che esse siano e da qualsiasi causa provengano, purché siano utili in qualche modo agli individui di una specie nei loro rapporti infinitamente complessi con gli altri organismi e con le condizioni fisiche della vita, tendono alla conservazione di questi individui ed a trasmettersi ai loro discendenti. Anche questi ultimi avranno così maggiori probabilità di sopravvivere perché, fra i molti individui che nascono periodicamente da ogni specie, soltanto un piccolo numero può sopravvivere. Questo principio per il quale ogni lieve variazione, se utile, si mantiene, è stato da me denominato selezione naturale, per indicare la sua analogia con la selezione operata dall’uomo. Ma l’espressione sopravvivenza del più adatto, spesso usata da Herbert Spencer, è più idonea e talvolta ugualmente conveniente…

Noi abbiamo notato che l’uomo per mezzo dell’elezione certamente può produrre grandi risultati e può adattare gli esseri organizzati ai propri bisogni accumulando le variazioni leggere, ma vantaggiose, che la natura gli fornisce. Ora l’elezione naturale, come più tardi vedremo, è incessantemente in azione ed è incomparabilmente superiore ai deboli sforzi dell’uomo, come le opere della Natura lo sono rispetto a quelle dell’Arte …”

da Charles Robert Darwin, L’origine delle specie, III, 1859 (6)

Quando entro in un museo di Storia Naturale, rimango sempre colpito in modo piacevole dalla presenza di una bella serie di crani di uomini preistorici, messi tutti in fila in qualche vetrina, a ricordare al visitatore il progresso evoluzionistico della specie umana. Hanno, queste antiche ossa, un che di rassicurante e di prevedibile. Ti fanno sentire in cima alla piramide evolutiva, quasi consapevole della fortuna di essere nato in un tempo dotato dell’energia elettrica e di ogni possibile comodità per rendere migliore la vita, almeno nel nostro progredito e ricco Mondo Occidentale.

La medesima sensazione che ho provato tante volte al Museo di Storia Naturale della mia città, Milano, mi è venuta in soccorso visitando il Musée de l’Homme a Parigi, qualche anno fa, dove un grande diorama accoglie il visitatore, facendogli abbracciare con lo sguardo l’intera storia biologica ed evolutiva dell’Umanità in poche decine di metri. Si passa, con una visione panoramica, dagli ominidi più antichi, appena forse discesi dagli alberi, a Lucy, l’Australopiteco afarensis vissuto oltre tre milioni di anni fa, uno degli antropoidi più famosi, agli altri Australopitechi, all’Homo Habilis, all’Homo Erectus, per giungere infine all’Homo Neanderthaliensis ed all’Homo Sapiens, il nostro più diretto antenato.

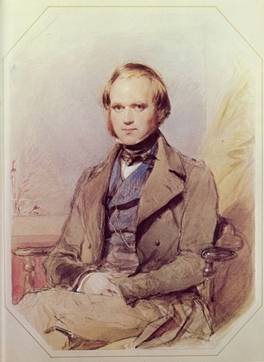

Eppure tutte queste certezze, che appaiono così evidenti e indiscutibili da venire presentate nelle vetrine dei musei di tutto il mondo ed insegnate agli studenti delle scuole medie, affondano le loro basi sulle intuizioni e la lunga gestazione speculativa di un solo uomo. Charles Robert Darwin, nella sua opera L'origine delle specie (1859), enunciò per la prima volta le leggi della trasformazione biologica in un ambito strettamente scientifico, mentre il suo connazionale e filosofo Herbert Spencer (1820-1903), arrivò a sostenere una Teoria universale dell'evoluzione, come un processo continuo e necessario, operante sia nella natura che nella società umana. (6, 8)

Darwin nacque il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, una cittadina vicina a Birmingham. Secondo i desideri del padre Robert, medico, avrebbe dovuto studiare anch’egli medicina, ma Charles indirizzò i propri interessi alla storia naturale, perché non amava la vista del sangue. Alla fine del 1827, dopo risultati scolastici abbastanza deludenti, il padre pensò che Charles si sarebbe potuto dedicare alla vita ecclesiastica e lo mandò a Cambridge per proseguire gli studi. Frequentò invece con interesse le lezioni di botanica ed iniziò a collezionare ed a classificare insetti. (4)

Il viaggio come naturalista di bordo sul veliero Beagle, dal 1831 al 1836, cambiò la sua vita e fece da catalizzatore alla stesura delle nuove idee sull’evoluzione. L’imbarco di Darwin fu casuale e favorito dal docente di Botanica dell’Università di Cambridge, il professore e reverendo Joseph S. Henslow, di cui Darwnin era allievo e che era solito seguire nelle sue lunghe passeggiate di istruzione in campagna, in un modo così reverenziale, che i suoi compagni di studi lo avevano soprannominato l’uomo che cammina accanto ad Henslow. Il capitano della nave, un ex-brigantino di Sua Maestà Britannica, rimodernato ed adattato per l’occorrenza, si chiamava Robert FitzRoy (1805-1865) ed era un uomo di idee conservatrici. Anche FitzRoy era molto giovane (aveva solo 27 anni), era di carattere duro e severo ed utilizzava la frusta senza parsimonia per tenere a bada il suo riottoso equipaggio. (11)

Forse il carattere del giovane Darwin ne fu influenzato in modo positivo, tanto da elaborare in parte le sue idee come reazione agli scontri ideologici con il ferreo capitano, che non era certo di larghe vedute, ma era comunque un abile marinaio, nella migliore tradizione inglese del termine. Il Beagle aveva una fama sinistra, visto che il suo primo comandante si era suicidato dopo un periodo di depressione acuta, durante il viaggio precedente. Ma Fitzroy era un uomo energico ed un vero lupo di mare. Fece apportare importanti modifiche strutturali alla nave, per irrobustirla e renderla così più affidabile nella navigazione dei pericolosi mari australi. Il Beagle salpò il 27 dicembre del 1831 e, dopo una tappa alle Isole Canarie ed a quelle di Capo Verde, si diresse alla volta del sud America. Compito della nave e del capitano FitzRoy era quello di effettuare un accurato rilievo cartografico delle coste dell’America Meridionale. FitzRoy conduceva un suo personale esperimento antropologico. Aveva fatto educare in Inghilterra alcuni indigeni della Terra del Fuoco. Li riportava in patria, confidando che questi avrebbero diffuso la fede cristiana e le abitudini del mondo civilizzato apprese nel Regno Unito.

L’esperimento di FitzRoy fu un vero disastro. Gli indigeni “civilizzati”, ritornarono rapidamente allo stato di “selvaggi”, poco tempo dopo il ritorno alla loro isola natale. Il capitano ne ricavò uno stato di frustrazione ed acrimonia, che influenzò in modo negativo il suo carattere. Pare inoltre che FitzRoy, da convinto tradizionalista in campo religioso, conducesse anche una seconda indagine, volta dimostrare, nel suo viaggio intorno al mondo, come fossero rintracciabili in natura i segni della creazione divina nei fatidici sette giorni raccontati dalla Bibbia. Comunque sia, ad ogni tappa del Beagle seguivano lunghe incursioni all’interno dei luoghi, con raccolta di campioni costituiti da insetti, volatili e piante. Nel settembre del 1835, dopo un lungo viaggio intorno all’America del Sud ed essere entrato nell’Oceano Pacifico, il Beagle gettò le ancore sulle coste delle Galapagos, un piccolo arcipelago a circa un migliaio di chilometri dalle coste dell’Equador. La flora e la fauna di quelle isole affascinarono Darwin.

Egli notò come molte specie avessero subito delle modificazioni nelle loro abitudini, rispetto a quelle che vivevano sulla terraferma. Le iguana in particolare, nuotavano allegramente e velocemente nell’acqua marina per procurarsi il cibo, invece di starsene pigramente distese al sole, come erano solite fare le loro consimili del resto del mondo. Ma l’attenzione del giovane naturalista fu attirata in particolar modo dalla varietà delle specie di fringuelli che popolavano le isole. Troppo numerose, per pensare che un singolo gesto creativo, come si riteneva allora, avesse potuto generarle dal nulla. Darwin cominciò ad intuire come la differenziazione di queste specie avesse potuto formarsi a partire da un precursore comune, magari arrivato alla Galapagos dal continente e poi differenziatosi in ben tredici specie differenti di fringuelli. (4, 5, 6)

Nelle settimane che seguirono il lento ritorno del Beagle in Inghilterra, dove giunse nell’ottobre del 1836, Darwin era arrivato a pensare ad un’analogia tra la variazione geografica e la variazione temporale nel modificarsi delle specie ed a una relazione tra le variazioni geologiche nella comparsa delle specie stesse e le loro variazioni biologiche. Riempì molti quaderni di appunti con una serie di relazioni a cascata, che enumerò con cura. Iniziò dalla lettera “A”, per gli interrogativi più tipicamente biologici, mentre una seconda serie di quaderni di appunti fu dedicata alle questioni metafisiche, morali ed etiche, che venivano alla luce. In un soprassalto di cautela, Darwin aggiunse di suo pugno a questo abbozzo di progetto, una frase di commento illuminante della sua natura tormentata:

“… Sa il cielo se tutto questo quadra con la Natura – Cuidaco (vacci piano) …”

da C.R. Darwin, Castelli in aria, Torino, 1997 (5)

I problemi di fondo da affrontare erano sostanzialmente due: come era stato possibile il verificarsi di una così ampia variabilità biologica e morfologica tra le numerose specie viventi e come era potuto accadere che alcune specie si fossero estinte ed altre avessero continuato ad esistere e si fossero poi differenziate in forme diverse? La risposta a queste domande Darwin pensò di averla trovata nell’analogia tra la selezione operata dall'uomo per migliorare le razze domestiche e quello che avveniva in natura. Il metodo con cui arrivò a questa conclusione merita di essere descritto nei particolari. (6)

Dopo il suo ritorno in Gran Bretagna nel 1836, Darwin si stabilì a Londra e cominciò a lavorare sui reperti raccolti durante il viaggio del Beagle ed a mettere per iscritto le sue idee sulla variazione delle specie, in un modo non ancora sistematico. Si recava all'Athenaeum Club quasi ogni giorno. L’Athenaeum era un club per gentlemen, situato ancor oggi nel quartiere di Pall Mall. Un club di grandi tradizioni, visto che nella sua storia ha annoverato soci del calibro di Charles Dickens e Winston Churchill. Darwin ne utilizzò a fondo la grande biblioteca, con letture che spaziavano su argomenti molto diversificati.

Si prefisse un intenso programma di consultazione e studio, che affrontò con impegno. Lesse, uno dopo l’altro, David Hume, Adam Smith e John Locke, oltre che le opere dello storico Edward Gibbon e del romanziere Sir Walter Scott. Nel frattempo, sebbene impegnato a leggere testi teorici e filosofici in ogni campo, si mise alla ricerca quasi ossessiva di persone che potessero, indipendentemente dalla propria condizione sociale e culturale, fornirgli informazioni pratiche sulla storia naturale, informazioni che egli avrebbe poi altrettanto meticolosamente registrato. Interpellò Mark, il cocchiere di suo padre, chiedendogli la sua opinione sui cani e sugli incroci delle loro razze e William Fox, suo cugino, con molte interrogazioni sugli animali da cortile. Questo modo di procedere, pragmatico e teorico mescolato insieme, divenne uno degli aspetti più caratteristici del suo modo di operare.

Ecco come Darwin stesso lo descrive:

“… nel luglio 1837 cominciai il mio primo libro d'appunti. Lavorai secondo i principi baconiani e, senza seguire alcuna teoria, raccolsi quanti più fatti mi fu possibile, specialmente quelli relativi alle forme domestiche, mandando formulari stampati, conversando con i più abili giardinieri ed allevatori di animali e documentandomi con ampie letture. Quando rivedo la lista dei libri d'ogni genere che ho letto e riassunto, ivi comprese serie complete di periodici ed atti accademici, mi stupisco della mia attività. Non tardai a rendermi conto che la selezione era la chiave con cui l'uomo era riuscito ad ottenere razze utili di animali e piante. Ma per qualche tempo mi rimase incomprensibile come la selezione si potesse applicare ad organismi viventi in natura. Nell'ottobre 1838, cioè 15 mesi dopo l'inizio della mia ricerca sistematica, lessi per diletto il libro di Malthus “Essay on the principle of population” e poiché, date le mie lunghe osservazioni sulle abitudini degli animali e delle piante, mi trovavo nella buona disposizione mentale per valutare la lotta per l'esistenza cui ogni essere è sottoposto, fui subito colpito dall'idea che, in tali condizioni, le variazioni vantaggiose tendessero ad essere conservate e quelle sfavorevoli ad essere distrutte …”

da C. Darwin, Autobiografia, pag 101 (4)

Il Saggio sul principio della popolazione di Thomas Robert Maltus (1766-1834), pubblicato nel 1798, influenzò non poco le vedute di Darwin sulla selezione naturale. Gli suggerì i meccanismi attraverso cui questa avrebbe potuto agire: il principio di sopravvivenza e la conseguente selezione delle specie. Le teorie di Malthus, anche a rileggerle ora, dopo circa due secoli dalla loro divulgazione, continuano a rivestire una valenza di una certa ferocia. Cittadini di un moderno Stato sociale, che si sforza di assicurare un’assistenza sanitaria ampia a tutta la popolazione e che, almeno a parole, cerca di fornire ai meno abbienti un minimo di aiuto per non vivere nell’indigenza, facciamo fatica a comprendere la logica lucida e spietata con cui Malthus, che era tra l’altro un pastore anglicano, condanna i deboli ad essere tali, perché le risorse naturali a disposizione non sono, a suo avviso, sufficienti per tutti. Malthus identificava l’origine della miseria nella crescita del numero dei componenti di una popolazione, crescita più veloce di quanto sia possibile accrescere i mezzi di sussistenza. Gli esseri umani si riproducono secondo una proporzione geometrica (1-2-4-8, ecc. ). Quindi, ogni singolo aumento è alla base della moltiplicazione del numero dei soggetti viventi. Le risorse materiali, da destinare al sostentamento, si accrescono invece seguendo la proporzione aritmetica (1-2-3-4, ecc. ). Questo incremento delle risorse non riesce a tenere il passo con la crescita della popolazione. L’esito finale di tutto ciò consisterà nel fatto che ci troveremo di fronte ad un numero crescente di esseri umani ed in proporzione, a sempre meno risorse sufficienti a sfamarli. L'incremento demografico può tuttavia essere ritardato da quelli che Malthus definì come freni repressivi. Questi sono le guerre, le epidemie e le carestie. Oppure, agiscono in senso moderatore i cosiddetti freni preventivi, come la restrizione morale, che consente il controllo del numero dei nuovi nati attraverso una riduzione del numero dei rapporti sessuali.

Un po’ ipocritamente, Malthus esorta tutti gli uomini a praticare questa regola e soprattutto i più poveri, cui suggerisce una limitazione volontaria delle nascite attraverso l'astensione dal matrimonio. In economia, Malthus ipotizzò un liberalismo radicale e sfrenato, secondo le cui regole, o meglio attraverso la totale mancanza di queste, ogni singolo individuo deve essere lasciato libero di competere con gli altri membri della stessa specie. Doveva inoltre essere privato, come incentivo che lo rendesse più aggressivo, di ogni forma di assistenza sociale e di solidarietà. In questo modo, in un tale tessuto sociale, alquanto rarefatto per la verità, sarebbero prevalsi, per selezione competitiva, i più forti ed astuti sui più deboli e meno combattivi.

Le teorie di Malthus furono sottoposte ad una critica feroce da parte degli studiosi di formazione marxista. Karl Marx stesso, definì Malthus come una specie di calunniatore della razza umana. (3) Tuttavia, anche se parzialmente contraddette dagli sviluppi demografici ed economici del Novecento, mi sembra importante averle esposte, perché permettono di comprendere come il pensiero di Darwin ne sia stato pesantemente influenzato. Ricompare anche in Thomas Malthus il tentativo di voler spiegare e classificare il mondo della natura secondo delle regole umane, il voler costringere l’enorme complessità della variabilità biologica entro le sicure sponde di un rassicurante finalismo scientifico e di una solida visione pragmatica, in cui ogni avvenimento fisico potesse essere previsto. (3, 9)

Con prudenza e lentezza ed anche con una delle sue qualità migliori, che era costituita dall’umiltà, Darwin lavorò alle sue teorie per molti anni. Chiese pareri e valutazioni a molte personalità scientifiche, ma anche, come abbiamo visto, a semplici allevatori di bestiame ed agricoltori, che stimava possedessero una conoscenza effettiva e sviluppata sul campo della selezione di specie animali e piante utili alla vita umana. Il passo seguente, tratto dalla sua autobiografia, ci descrive bene il suo modo di lavoro:

“… Ho abitudini assai metodiche e ciò è sempre stato molto utile al mio particolare tipo di lavoro. Inoltre il non dovermi guadagnare il pane quotidiano mi ha sempre lasciato gran disponibilità di tempo. Perfino la mia salute malferma, che pur mi ha fatto perdere molti anni di attività, mi ha dato qualche vantaggio, proteggendomi dalle distrazioni della vita sociale e dei divertimenti. Il mio successo come uomo di scienza, qualunque esso sia stato, è dovuto, mi sembra, a diverse e complesse qualità e condizioni intellettuali. Le più importanti sono state: l'amore per la scienza, un'infinita pazienza nel riflettere lungamente su ogni argomento, gran diligenza nell'osservare e raccogliere dati di fatto ed una certa dose di immaginazione e buon senso …”

da C. Darwin, Autobiografia, pag.127 (4)

Nel 1838 Darwin completò una prima bozza della sua ipotesi dell'evoluzione attraverso la selezione naturale, teoria che perfezionò nei due decenni successivi. Darwin abbandonava spesso l’elaborazione generale delle sue teorie, per ritornare allo studio ed all’approfondimento pratico di alcuni settori della biologia e della storia naturale, di cui non si sentiva abbastanza esperto. (7)

Nel 1859, dopo oltre vent'anni di gestazione, Darwin pubblicò il suo libro più famoso, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Tuttavia, quasi contemporaneamente ed in modo del tutto indipendente, era uscito un articolo scritto da Alfred Russel Wallace (1823-1913), in cui questo giovane naturalista esponeva un’ipotesi sulla selezione naturale come meccanismo di evoluzione delle specie assai simile a quella di Darwin. Come ci sia arrivato rimane abbastanza misterioso, tanto più che l’uscita del libro di Darwin fu un autentico successo editoriale. Darwin si comportò con vero fair play, tanto che, nel luglio del 1858, la comunicazione della sua teoria venne effettuata alla Linniean Society insieme a quella di Wallace.

Anche Wallace si segnalò come un vero gentlemen e non perse tempo a rivendicare la primogenitura della sua ipotesi evolutiva delle specie viventi. Continuò a lavorare sul campo, attraverso lunghi e pericolosi viaggi nelle regioni più inesplorate del pianeta, che lo portarono a formulare innovative concezioni di Biogeografia, materia di cui è considerato il fondatore.

Nel corso di uno di questi viaggi, individuò la così detta Linea di Wallace, una traccia geologica e topografica netta, lunga alcune migliaia di chilometri, di demarcazione geografica tra le diverse specie animali del sud-Est asiatico. Tale linea separa nettamente le tipologie animali dell’Oceania da quelle dell’Asia, in una modalità non ancora ben compresa, ma con una radicalità estrema. Ad esempio, di regola, tutti i marsupiali sono ad Est e nessuno ad Ovest della Linea di Wallace. (7, 10)

Wallace non entrò mai in aperta polemica o disaccordo con Darwin anzi, con il passare degli anni, rivendicò una sua interpretazione personale della teoria dell’evoluzione, sostenendo che lo sviluppo della mente umana avrebbe affrancato per sempre la nostra specie da una stretta aderenza ai dettami evoluzionistici. Si trattava in parte di una conclusione di tipo spiritualistico ed in un certo senso trascendente, che allontanò Wallace dalle teorie darwiniane classiche. (12) La teoria di Darwin sull’evoluzione degli esseri viventi può essere descritta sinteticamente nel modo che segue:

- esistono, negli aspetti morfologici degli individui viventi, delle possibilità

di variazioni, la cui origine è tuttavia sconosciuta;

- è dimostrata la tendenza degli organismi ad accrescersi numericamente,

secondo una proporzione geometrica;

- lo sviluppo delle varie specie risulta comunque limitato da vari fattori;

esiste quindi una lotta e una selezione per l’esistenza;

- l’ambiente, pur incapace di produrre variazioni ereditarie da solo,

attraverso la selezione naturale favorisce gli individui con varianti idonee,

determinando pertanto, con il succedersi delle generazioni, l’origine di

una nuova specie;

- una nuova specie si forma dunque in maniera graduale.

Dopo la pubblicazione dell’Origine delle Specie si verificarono anni di discussioni accanite e di decise prese di posizione, da una parte e dall’altra, con una sostanziale accettazione, nell'ambito scientifico, dell'idea di evoluzione. (12) Decisa fu l'opposizione degli ambienti religiosi, che restavano legati all'interpretazione letterale della Bibbia. In un suo saggio, Bertrand Russel (1872-1970), ha descritto bene lo sconcerto e la disapprovazione della comunità religiosa anglicana e cristiana in genere alla divulgazione della teoria di Darwin:

“… I teologi videro ciò che implicava tutto questo più chiaramente dell'opinione pubblica in generale. Essi indicarono che gli uomini hanno anime immortali, che le scimmie non hanno; che Cristo è morto per salvare gli uomini e non le scimmie; che gli uomini hanno un senso, impiantato loro da Dio, del giusto e dell'ingiusto, mentre le scimmie non sono guidate che dall'istinto. Se gli uomini fossero stati generati per mezzo di passi invisibili dalle scimmie, in quale momento acquistarono essi improvvisamente queste caratteristiche teologicamente importanti?…”

da Bertrand Russel, Religione e scienza, pag 61 (2)

Darwin non era stato il primo ad avere avanzato una teoria evoluzionista. All’inizio del XIX secolo, il naturalista francese Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) aveva proposto una sua teoria, che poneva invece l’accento su di una selezione naturale spiccata, operata dall’ambiente e dal suo adattamento ad esso e che avrebbe da sola modificato le caratteristiche morfologiche degli individui. (1)

Non era però riuscito a convincere totalmente gli altri studiosi ed a fornire prove attendibili della prevalenza dell’ambiente nelle modifiche evolutive delle diverse specie. La teoria evolutiva di Darwin era molto più raffinata e meditata. Portava con sé un gran numero di prove ed evidenze che erano difficili da confutare con la sola ragione, senza far entrare in gioco, per contrappunto, la creazione divina e questa, attraverso un atto di fede. Ci si divise in modo netto: da una parte gli Evoluzionisti e dall’altra i Creazionisti. La realtà biologica doveva per forza adeguarsi ad una di queste due possibilità. E’ un dibattito questo al cui risveglio abbiamo assistito anche recentemente, per l’influsso che le correnti di pensiero neocreazioniste, legate alla visione più conservatrice dell’esperienza protestante degli Stati Uniti, hanno manifestato sulla politica americana. Appare dal mio punto di vista necessaria una posizione di equilibrio, una rideterminazione delle teorie darwiniane che non si basi su di un’acquiescenza sterile a quanto descritto nell’Ottocento e neppure si appoggi su di un rifiuto fideistico di ogni idea in contrasto con la religione. E’ curioso osservare come alcuni esponenti politici mondiali, che professano orgogliosamente una pubblica adesione ad un cristianesimo più conservatore e di accettazione letterale della Bibbia, manifestino poi una visione di strategia globale neo-darwiniana. Pensiamo solo alla superficialità ed all’arroganza con cui una parte della nostra civiltà occidentale ha deciso, senza tenere in alcun conto il parere ed i reali fabbisogni dei paesi più poveri, che il proprio democratico modello di sviluppo sia il migliore. Talmente eccellente, che deve essere elargito con generosità e magari esportato con le portaerei e la nostra tecnologia militare d’avanguardia, nella convinzione un po’ folle che basti obbligare una comunità che è vissuta per secoli con le proprie regole a seguirne delle altre con la forza, perché poi la bontà delle nuove idee trionferà sempre.

Se questa visione del mondo fosse vera e le sue conseguenze inevitabili, non si capisce perché le legioni romane non abbiano sottomesso ogni altro popolo già venti secoli fa, visto che il modello sociale della repubblica romana doveva, evoluzionisticamente parlando, essere superiore a quello dell’Impero Persiano o di quello Cinese. Questa visione della possibilità d’interferire e dirigere uno sviluppo biologico in senso evoluzionistico, ci porta diritti all’utilizzo “a fin di bene”, delle manipolazioni genetiche in agricoltura e negli allevamenti. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a due visioni integraliste della Scienza: chi pensa che la Natura sia una madre benevola e dispensatrice sempre di processi giusti, finalizzati e, per questo, buoni e chi, di converso, ritiene che ogni mezzo sia lecito per abbattere le barriere date dal contesto biologico in cui si svolge la vicenda della comunità umana. Se queste barriere sono costrittive, l’uomo ha sempre e comunque il diritto di mutarle, perché il fine, in un certo senso, giustifica i mezzi, in politica come in biologia. Naturalmente il pensiero di Darwin non prevedeva questi sviluppi e le Leggi della trasmissione genetica dei caratteri ereditari di Gregor Johann Mendel (1822-1884), elaborate poco tempo dopo l’esposizione della teoria sull’evoluzione delle specie, in un lontano monastero di Brno, nell’odierna Repubblica Ceca e poi dimenticate per decenni, avrebbero spiegato molte cose che Darwin non era in grado di comprendere al momento in cui rese pubbliche le sue idee. (8, 9)

Ma il capitano FitzRoy, che fine aveva fatto? Robert FitzRoy aveva avuto una carriera brillante. Dopo il ritorno in Inghilterra del Beagle, narrò i suoi viaggi in due libri di ricordi e divenne, per un breve periodo, governatore della Nuova Zelanda. Soffriva però di crisi depressive e tale malattia lo portò al suicidio, nel 1865. Tuttavia anche la memoria del suo nome non è andata perduta, indipendentemente dalla vita di Charles Robert Darwin. In Patagonia, battuta dai venti che soffiano dal vicino Antartide, si erge la torre di granito del monte FitzRoy, una delle mete più affascinanti per gli alpinisti, sia per la sua bellezza crudele, che per la difficoltà di ascensione. Monumento perenne ad un uomo che rese possibile il viaggio di Darwin, pur essendo di idee e convinzioni radicalmente opposte.

Bibliografia essenziale

1. Barsanti G., Una lunga pazienza cieca. Storia dell’evoluzionismo, Torino, 2005.

2. Russell B., Religione e scienza, Firenze 1951.

3. Cases C., Marxismo e neopositivismo, Torino, 1958.

4. Darwin C. R., Autobiografia 1809 – 1882 con l'aggiunta dei passi omessi

nelle precedenti edizioni; appendice e note a cura di Nora Barlow, Torino, 1962.

5. Darwin C. R., Castelli in aria, Torino, 1997.

6. Darwin C. R., L’origine delle specie, Torino, 1967.

7. Howard J., Darwin, Bologna, 2003.

8. La Vergata A., L'evoluzione biologica da Linneo a Darwin, Torino, 1979.

9. Mayr E., Storia del pensiero biologico, Torino, 1990.

10. Montalenti G., Charles Darwin, Roma, 1982.

11. Moorehead A., Darwin e la Beagle, Milano, 1972.

12. Tort P., Darwin e la filosofia, Roma, 2006.

Federico E. Perozziello (2008)

Noi abbiamo notato che l’uomo per mezzo dell’elezione certamente può produrre grandi risultati e può adattare gli esseri organizzati ai propri bisogni accumulando le variazioni leggere, ma vantaggiose, che la natura gli fornisce. Ora l’elezione naturale, come più tardi vedremo, è incessantemente in azione ed è incomparabilmente superiore ai deboli sforzi dell’uomo, come le opere della Natura lo sono rispetto a quelle dell’Arte …”

da Charles Robert Darwin, L’origine delle specie, III, 1859 (6)

Quando entro in un museo di Storia Naturale, rimango sempre colpito in modo piacevole dalla presenza di una bella serie di crani di uomini preistorici, messi tutti in fila in qualche vetrina, a ricordare al visitatore il progresso evoluzionistico della specie umana. Hanno, queste antiche ossa, un che di rassicurante e di prevedibile. Ti fanno sentire in cima alla piramide evolutiva, quasi consapevole della fortuna di essere nato in un tempo dotato dell’energia elettrica e di ogni possibile comodità per rendere migliore la vita, almeno nel nostro progredito e ricco Mondo Occidentale.

La medesima sensazione che ho provato tante volte al Museo di Storia Naturale della mia città, Milano, mi è venuta in soccorso visitando il Musée de l’Homme a Parigi, qualche anno fa, dove un grande diorama accoglie il visitatore, facendogli abbracciare con lo sguardo l’intera storia biologica ed evolutiva dell’Umanità in poche decine di metri. Si passa, con una visione panoramica, dagli ominidi più antichi, appena forse discesi dagli alberi, a Lucy, l’Australopiteco afarensis vissuto oltre tre milioni di anni fa, uno degli antropoidi più famosi, agli altri Australopitechi, all’Homo Habilis, all’Homo Erectus, per giungere infine all’Homo Neanderthaliensis ed all’Homo Sapiens, il nostro più diretto antenato.

Eppure tutte queste certezze, che appaiono così evidenti e indiscutibili da venire presentate nelle vetrine dei musei di tutto il mondo ed insegnate agli studenti delle scuole medie, affondano le loro basi sulle intuizioni e la lunga gestazione speculativa di un solo uomo. Charles Robert Darwin, nella sua opera L'origine delle specie (1859), enunciò per la prima volta le leggi della trasformazione biologica in un ambito strettamente scientifico, mentre il suo connazionale e filosofo Herbert Spencer (1820-1903), arrivò a sostenere una Teoria universale dell'evoluzione, come un processo continuo e necessario, operante sia nella natura che nella società umana. (6, 8)

Darwin nacque il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, una cittadina vicina a Birmingham. Secondo i desideri del padre Robert, medico, avrebbe dovuto studiare anch’egli medicina, ma Charles indirizzò i propri interessi alla storia naturale, perché non amava la vista del sangue. Alla fine del 1827, dopo risultati scolastici abbastanza deludenti, il padre pensò che Charles si sarebbe potuto dedicare alla vita ecclesiastica e lo mandò a Cambridge per proseguire gli studi. Frequentò invece con interesse le lezioni di botanica ed iniziò a collezionare ed a classificare insetti. (4)

Il viaggio come naturalista di bordo sul veliero Beagle, dal 1831 al 1836, cambiò la sua vita e fece da catalizzatore alla stesura delle nuove idee sull’evoluzione. L’imbarco di Darwin fu casuale e favorito dal docente di Botanica dell’Università di Cambridge, il professore e reverendo Joseph S. Henslow, di cui Darwnin era allievo e che era solito seguire nelle sue lunghe passeggiate di istruzione in campagna, in un modo così reverenziale, che i suoi compagni di studi lo avevano soprannominato l’uomo che cammina accanto ad Henslow. Il capitano della nave, un ex-brigantino di Sua Maestà Britannica, rimodernato ed adattato per l’occorrenza, si chiamava Robert FitzRoy (1805-1865) ed era un uomo di idee conservatrici. Anche FitzRoy era molto giovane (aveva solo 27 anni), era di carattere duro e severo ed utilizzava la frusta senza parsimonia per tenere a bada il suo riottoso equipaggio. (11)

Forse il carattere del giovane Darwin ne fu influenzato in modo positivo, tanto da elaborare in parte le sue idee come reazione agli scontri ideologici con il ferreo capitano, che non era certo di larghe vedute, ma era comunque un abile marinaio, nella migliore tradizione inglese del termine. Il Beagle aveva una fama sinistra, visto che il suo primo comandante si era suicidato dopo un periodo di depressione acuta, durante il viaggio precedente. Ma Fitzroy era un uomo energico ed un vero lupo di mare. Fece apportare importanti modifiche strutturali alla nave, per irrobustirla e renderla così più affidabile nella navigazione dei pericolosi mari australi. Il Beagle salpò il 27 dicembre del 1831 e, dopo una tappa alle Isole Canarie ed a quelle di Capo Verde, si diresse alla volta del sud America. Compito della nave e del capitano FitzRoy era quello di effettuare un accurato rilievo cartografico delle coste dell’America Meridionale. FitzRoy conduceva un suo personale esperimento antropologico. Aveva fatto educare in Inghilterra alcuni indigeni della Terra del Fuoco. Li riportava in patria, confidando che questi avrebbero diffuso la fede cristiana e le abitudini del mondo civilizzato apprese nel Regno Unito.

L’esperimento di FitzRoy fu un vero disastro. Gli indigeni “civilizzati”, ritornarono rapidamente allo stato di “selvaggi”, poco tempo dopo il ritorno alla loro isola natale. Il capitano ne ricavò uno stato di frustrazione ed acrimonia, che influenzò in modo negativo il suo carattere. Pare inoltre che FitzRoy, da convinto tradizionalista in campo religioso, conducesse anche una seconda indagine, volta dimostrare, nel suo viaggio intorno al mondo, come fossero rintracciabili in natura i segni della creazione divina nei fatidici sette giorni raccontati dalla Bibbia. Comunque sia, ad ogni tappa del Beagle seguivano lunghe incursioni all’interno dei luoghi, con raccolta di campioni costituiti da insetti, volatili e piante. Nel settembre del 1835, dopo un lungo viaggio intorno all’America del Sud ed essere entrato nell’Oceano Pacifico, il Beagle gettò le ancore sulle coste delle Galapagos, un piccolo arcipelago a circa un migliaio di chilometri dalle coste dell’Equador. La flora e la fauna di quelle isole affascinarono Darwin.

Egli notò come molte specie avessero subito delle modificazioni nelle loro abitudini, rispetto a quelle che vivevano sulla terraferma. Le iguana in particolare, nuotavano allegramente e velocemente nell’acqua marina per procurarsi il cibo, invece di starsene pigramente distese al sole, come erano solite fare le loro consimili del resto del mondo. Ma l’attenzione del giovane naturalista fu attirata in particolar modo dalla varietà delle specie di fringuelli che popolavano le isole. Troppo numerose, per pensare che un singolo gesto creativo, come si riteneva allora, avesse potuto generarle dal nulla. Darwin cominciò ad intuire come la differenziazione di queste specie avesse potuto formarsi a partire da un precursore comune, magari arrivato alla Galapagos dal continente e poi differenziatosi in ben tredici specie differenti di fringuelli. (4, 5, 6)

Nelle settimane che seguirono il lento ritorno del Beagle in Inghilterra, dove giunse nell’ottobre del 1836, Darwin era arrivato a pensare ad un’analogia tra la variazione geografica e la variazione temporale nel modificarsi delle specie ed a una relazione tra le variazioni geologiche nella comparsa delle specie stesse e le loro variazioni biologiche. Riempì molti quaderni di appunti con una serie di relazioni a cascata, che enumerò con cura. Iniziò dalla lettera “A”, per gli interrogativi più tipicamente biologici, mentre una seconda serie di quaderni di appunti fu dedicata alle questioni metafisiche, morali ed etiche, che venivano alla luce. In un soprassalto di cautela, Darwin aggiunse di suo pugno a questo abbozzo di progetto, una frase di commento illuminante della sua natura tormentata:

“… Sa il cielo se tutto questo quadra con la Natura – Cuidaco (vacci piano) …”

da C.R. Darwin, Castelli in aria, Torino, 1997 (5)

I problemi di fondo da affrontare erano sostanzialmente due: come era stato possibile il verificarsi di una così ampia variabilità biologica e morfologica tra le numerose specie viventi e come era potuto accadere che alcune specie si fossero estinte ed altre avessero continuato ad esistere e si fossero poi differenziate in forme diverse? La risposta a queste domande Darwin pensò di averla trovata nell’analogia tra la selezione operata dall'uomo per migliorare le razze domestiche e quello che avveniva in natura. Il metodo con cui arrivò a questa conclusione merita di essere descritto nei particolari. (6)

Dopo il suo ritorno in Gran Bretagna nel 1836, Darwin si stabilì a Londra e cominciò a lavorare sui reperti raccolti durante il viaggio del Beagle ed a mettere per iscritto le sue idee sulla variazione delle specie, in un modo non ancora sistematico. Si recava all'Athenaeum Club quasi ogni giorno. L’Athenaeum era un club per gentlemen, situato ancor oggi nel quartiere di Pall Mall. Un club di grandi tradizioni, visto che nella sua storia ha annoverato soci del calibro di Charles Dickens e Winston Churchill. Darwin ne utilizzò a fondo la grande biblioteca, con letture che spaziavano su argomenti molto diversificati.

Si prefisse un intenso programma di consultazione e studio, che affrontò con impegno. Lesse, uno dopo l’altro, David Hume, Adam Smith e John Locke, oltre che le opere dello storico Edward Gibbon e del romanziere Sir Walter Scott. Nel frattempo, sebbene impegnato a leggere testi teorici e filosofici in ogni campo, si mise alla ricerca quasi ossessiva di persone che potessero, indipendentemente dalla propria condizione sociale e culturale, fornirgli informazioni pratiche sulla storia naturale, informazioni che egli avrebbe poi altrettanto meticolosamente registrato. Interpellò Mark, il cocchiere di suo padre, chiedendogli la sua opinione sui cani e sugli incroci delle loro razze e William Fox, suo cugino, con molte interrogazioni sugli animali da cortile. Questo modo di procedere, pragmatico e teorico mescolato insieme, divenne uno degli aspetti più caratteristici del suo modo di operare.

Ecco come Darwin stesso lo descrive:

“… nel luglio 1837 cominciai il mio primo libro d'appunti. Lavorai secondo i principi baconiani e, senza seguire alcuna teoria, raccolsi quanti più fatti mi fu possibile, specialmente quelli relativi alle forme domestiche, mandando formulari stampati, conversando con i più abili giardinieri ed allevatori di animali e documentandomi con ampie letture. Quando rivedo la lista dei libri d'ogni genere che ho letto e riassunto, ivi comprese serie complete di periodici ed atti accademici, mi stupisco della mia attività. Non tardai a rendermi conto che la selezione era la chiave con cui l'uomo era riuscito ad ottenere razze utili di animali e piante. Ma per qualche tempo mi rimase incomprensibile come la selezione si potesse applicare ad organismi viventi in natura. Nell'ottobre 1838, cioè 15 mesi dopo l'inizio della mia ricerca sistematica, lessi per diletto il libro di Malthus “Essay on the principle of population” e poiché, date le mie lunghe osservazioni sulle abitudini degli animali e delle piante, mi trovavo nella buona disposizione mentale per valutare la lotta per l'esistenza cui ogni essere è sottoposto, fui subito colpito dall'idea che, in tali condizioni, le variazioni vantaggiose tendessero ad essere conservate e quelle sfavorevoli ad essere distrutte …”

da C. Darwin, Autobiografia, pag 101 (4)

Il Saggio sul principio della popolazione di Thomas Robert Maltus (1766-1834), pubblicato nel 1798, influenzò non poco le vedute di Darwin sulla selezione naturale. Gli suggerì i meccanismi attraverso cui questa avrebbe potuto agire: il principio di sopravvivenza e la conseguente selezione delle specie. Le teorie di Malthus, anche a rileggerle ora, dopo circa due secoli dalla loro divulgazione, continuano a rivestire una valenza di una certa ferocia. Cittadini di un moderno Stato sociale, che si sforza di assicurare un’assistenza sanitaria ampia a tutta la popolazione e che, almeno a parole, cerca di fornire ai meno abbienti un minimo di aiuto per non vivere nell’indigenza, facciamo fatica a comprendere la logica lucida e spietata con cui Malthus, che era tra l’altro un pastore anglicano, condanna i deboli ad essere tali, perché le risorse naturali a disposizione non sono, a suo avviso, sufficienti per tutti. Malthus identificava l’origine della miseria nella crescita del numero dei componenti di una popolazione, crescita più veloce di quanto sia possibile accrescere i mezzi di sussistenza. Gli esseri umani si riproducono secondo una proporzione geometrica (1-2-4-8, ecc. ). Quindi, ogni singolo aumento è alla base della moltiplicazione del numero dei soggetti viventi. Le risorse materiali, da destinare al sostentamento, si accrescono invece seguendo la proporzione aritmetica (1-2-3-4, ecc. ). Questo incremento delle risorse non riesce a tenere il passo con la crescita della popolazione. L’esito finale di tutto ciò consisterà nel fatto che ci troveremo di fronte ad un numero crescente di esseri umani ed in proporzione, a sempre meno risorse sufficienti a sfamarli. L'incremento demografico può tuttavia essere ritardato da quelli che Malthus definì come freni repressivi. Questi sono le guerre, le epidemie e le carestie. Oppure, agiscono in senso moderatore i cosiddetti freni preventivi, come la restrizione morale, che consente il controllo del numero dei nuovi nati attraverso una riduzione del numero dei rapporti sessuali.

Un po’ ipocritamente, Malthus esorta tutti gli uomini a praticare questa regola e soprattutto i più poveri, cui suggerisce una limitazione volontaria delle nascite attraverso l'astensione dal matrimonio. In economia, Malthus ipotizzò un liberalismo radicale e sfrenato, secondo le cui regole, o meglio attraverso la totale mancanza di queste, ogni singolo individuo deve essere lasciato libero di competere con gli altri membri della stessa specie. Doveva inoltre essere privato, come incentivo che lo rendesse più aggressivo, di ogni forma di assistenza sociale e di solidarietà. In questo modo, in un tale tessuto sociale, alquanto rarefatto per la verità, sarebbero prevalsi, per selezione competitiva, i più forti ed astuti sui più deboli e meno combattivi.

Le teorie di Malthus furono sottoposte ad una critica feroce da parte degli studiosi di formazione marxista. Karl Marx stesso, definì Malthus come una specie di calunniatore della razza umana. (3) Tuttavia, anche se parzialmente contraddette dagli sviluppi demografici ed economici del Novecento, mi sembra importante averle esposte, perché permettono di comprendere come il pensiero di Darwin ne sia stato pesantemente influenzato. Ricompare anche in Thomas Malthus il tentativo di voler spiegare e classificare il mondo della natura secondo delle regole umane, il voler costringere l’enorme complessità della variabilità biologica entro le sicure sponde di un rassicurante finalismo scientifico e di una solida visione pragmatica, in cui ogni avvenimento fisico potesse essere previsto. (3, 9)

Con prudenza e lentezza ed anche con una delle sue qualità migliori, che era costituita dall’umiltà, Darwin lavorò alle sue teorie per molti anni. Chiese pareri e valutazioni a molte personalità scientifiche, ma anche, come abbiamo visto, a semplici allevatori di bestiame ed agricoltori, che stimava possedessero una conoscenza effettiva e sviluppata sul campo della selezione di specie animali e piante utili alla vita umana. Il passo seguente, tratto dalla sua autobiografia, ci descrive bene il suo modo di lavoro:

“… Ho abitudini assai metodiche e ciò è sempre stato molto utile al mio particolare tipo di lavoro. Inoltre il non dovermi guadagnare il pane quotidiano mi ha sempre lasciato gran disponibilità di tempo. Perfino la mia salute malferma, che pur mi ha fatto perdere molti anni di attività, mi ha dato qualche vantaggio, proteggendomi dalle distrazioni della vita sociale e dei divertimenti. Il mio successo come uomo di scienza, qualunque esso sia stato, è dovuto, mi sembra, a diverse e complesse qualità e condizioni intellettuali. Le più importanti sono state: l'amore per la scienza, un'infinita pazienza nel riflettere lungamente su ogni argomento, gran diligenza nell'osservare e raccogliere dati di fatto ed una certa dose di immaginazione e buon senso …”

da C. Darwin, Autobiografia, pag.127 (4)

Nel 1838 Darwin completò una prima bozza della sua ipotesi dell'evoluzione attraverso la selezione naturale, teoria che perfezionò nei due decenni successivi. Darwin abbandonava spesso l’elaborazione generale delle sue teorie, per ritornare allo studio ed all’approfondimento pratico di alcuni settori della biologia e della storia naturale, di cui non si sentiva abbastanza esperto. (7)

Nel 1859, dopo oltre vent'anni di gestazione, Darwin pubblicò il suo libro più famoso, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Tuttavia, quasi contemporaneamente ed in modo del tutto indipendente, era uscito un articolo scritto da Alfred Russel Wallace (1823-1913), in cui questo giovane naturalista esponeva un’ipotesi sulla selezione naturale come meccanismo di evoluzione delle specie assai simile a quella di Darwin. Come ci sia arrivato rimane abbastanza misterioso, tanto più che l’uscita del libro di Darwin fu un autentico successo editoriale. Darwin si comportò con vero fair play, tanto che, nel luglio del 1858, la comunicazione della sua teoria venne effettuata alla Linniean Society insieme a quella di Wallace.

Anche Wallace si segnalò come un vero gentlemen e non perse tempo a rivendicare la primogenitura della sua ipotesi evolutiva delle specie viventi. Continuò a lavorare sul campo, attraverso lunghi e pericolosi viaggi nelle regioni più inesplorate del pianeta, che lo portarono a formulare innovative concezioni di Biogeografia, materia di cui è considerato il fondatore.

Nel corso di uno di questi viaggi, individuò la così detta Linea di Wallace, una traccia geologica e topografica netta, lunga alcune migliaia di chilometri, di demarcazione geografica tra le diverse specie animali del sud-Est asiatico. Tale linea separa nettamente le tipologie animali dell’Oceania da quelle dell’Asia, in una modalità non ancora ben compresa, ma con una radicalità estrema. Ad esempio, di regola, tutti i marsupiali sono ad Est e nessuno ad Ovest della Linea di Wallace. (7, 10)

Wallace non entrò mai in aperta polemica o disaccordo con Darwin anzi, con il passare degli anni, rivendicò una sua interpretazione personale della teoria dell’evoluzione, sostenendo che lo sviluppo della mente umana avrebbe affrancato per sempre la nostra specie da una stretta aderenza ai dettami evoluzionistici. Si trattava in parte di una conclusione di tipo spiritualistico ed in un certo senso trascendente, che allontanò Wallace dalle teorie darwiniane classiche. (12) La teoria di Darwin sull’evoluzione degli esseri viventi può essere descritta sinteticamente nel modo che segue:

- esistono, negli aspetti morfologici degli individui viventi, delle possibilità

di variazioni, la cui origine è tuttavia sconosciuta;

- è dimostrata la tendenza degli organismi ad accrescersi numericamente,

secondo una proporzione geometrica;

- lo sviluppo delle varie specie risulta comunque limitato da vari fattori;

esiste quindi una lotta e una selezione per l’esistenza;

- l’ambiente, pur incapace di produrre variazioni ereditarie da solo,

attraverso la selezione naturale favorisce gli individui con varianti idonee,

determinando pertanto, con il succedersi delle generazioni, l’origine di

una nuova specie;

- una nuova specie si forma dunque in maniera graduale.

Dopo la pubblicazione dell’Origine delle Specie si verificarono anni di discussioni accanite e di decise prese di posizione, da una parte e dall’altra, con una sostanziale accettazione, nell'ambito scientifico, dell'idea di evoluzione. (12) Decisa fu l'opposizione degli ambienti religiosi, che restavano legati all'interpretazione letterale della Bibbia. In un suo saggio, Bertrand Russel (1872-1970), ha descritto bene lo sconcerto e la disapprovazione della comunità religiosa anglicana e cristiana in genere alla divulgazione della teoria di Darwin:

“… I teologi videro ciò che implicava tutto questo più chiaramente dell'opinione pubblica in generale. Essi indicarono che gli uomini hanno anime immortali, che le scimmie non hanno; che Cristo è morto per salvare gli uomini e non le scimmie; che gli uomini hanno un senso, impiantato loro da Dio, del giusto e dell'ingiusto, mentre le scimmie non sono guidate che dall'istinto. Se gli uomini fossero stati generati per mezzo di passi invisibili dalle scimmie, in quale momento acquistarono essi improvvisamente queste caratteristiche teologicamente importanti?…”

da Bertrand Russel, Religione e scienza, pag 61 (2)

Darwin non era stato il primo ad avere avanzato una teoria evoluzionista. All’inizio del XIX secolo, il naturalista francese Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) aveva proposto una sua teoria, che poneva invece l’accento su di una selezione naturale spiccata, operata dall’ambiente e dal suo adattamento ad esso e che avrebbe da sola modificato le caratteristiche morfologiche degli individui. (1)

Non era però riuscito a convincere totalmente gli altri studiosi ed a fornire prove attendibili della prevalenza dell’ambiente nelle modifiche evolutive delle diverse specie. La teoria evolutiva di Darwin era molto più raffinata e meditata. Portava con sé un gran numero di prove ed evidenze che erano difficili da confutare con la sola ragione, senza far entrare in gioco, per contrappunto, la creazione divina e questa, attraverso un atto di fede. Ci si divise in modo netto: da una parte gli Evoluzionisti e dall’altra i Creazionisti. La realtà biologica doveva per forza adeguarsi ad una di queste due possibilità. E’ un dibattito questo al cui risveglio abbiamo assistito anche recentemente, per l’influsso che le correnti di pensiero neocreazioniste, legate alla visione più conservatrice dell’esperienza protestante degli Stati Uniti, hanno manifestato sulla politica americana. Appare dal mio punto di vista necessaria una posizione di equilibrio, una rideterminazione delle teorie darwiniane che non si basi su di un’acquiescenza sterile a quanto descritto nell’Ottocento e neppure si appoggi su di un rifiuto fideistico di ogni idea in contrasto con la religione. E’ curioso osservare come alcuni esponenti politici mondiali, che professano orgogliosamente una pubblica adesione ad un cristianesimo più conservatore e di accettazione letterale della Bibbia, manifestino poi una visione di strategia globale neo-darwiniana. Pensiamo solo alla superficialità ed all’arroganza con cui una parte della nostra civiltà occidentale ha deciso, senza tenere in alcun conto il parere ed i reali fabbisogni dei paesi più poveri, che il proprio democratico modello di sviluppo sia il migliore. Talmente eccellente, che deve essere elargito con generosità e magari esportato con le portaerei e la nostra tecnologia militare d’avanguardia, nella convinzione un po’ folle che basti obbligare una comunità che è vissuta per secoli con le proprie regole a seguirne delle altre con la forza, perché poi la bontà delle nuove idee trionferà sempre.

Se questa visione del mondo fosse vera e le sue conseguenze inevitabili, non si capisce perché le legioni romane non abbiano sottomesso ogni altro popolo già venti secoli fa, visto che il modello sociale della repubblica romana doveva, evoluzionisticamente parlando, essere superiore a quello dell’Impero Persiano o di quello Cinese. Questa visione della possibilità d’interferire e dirigere uno sviluppo biologico in senso evoluzionistico, ci porta diritti all’utilizzo “a fin di bene”, delle manipolazioni genetiche in agricoltura e negli allevamenti. Ancora una volta, ci troviamo di fronte a due visioni integraliste della Scienza: chi pensa che la Natura sia una madre benevola e dispensatrice sempre di processi giusti, finalizzati e, per questo, buoni e chi, di converso, ritiene che ogni mezzo sia lecito per abbattere le barriere date dal contesto biologico in cui si svolge la vicenda della comunità umana. Se queste barriere sono costrittive, l’uomo ha sempre e comunque il diritto di mutarle, perché il fine, in un certo senso, giustifica i mezzi, in politica come in biologia. Naturalmente il pensiero di Darwin non prevedeva questi sviluppi e le Leggi della trasmissione genetica dei caratteri ereditari di Gregor Johann Mendel (1822-1884), elaborate poco tempo dopo l’esposizione della teoria sull’evoluzione delle specie, in un lontano monastero di Brno, nell’odierna Repubblica Ceca e poi dimenticate per decenni, avrebbero spiegato molte cose che Darwin non era in grado di comprendere al momento in cui rese pubbliche le sue idee. (8, 9)

Ma il capitano FitzRoy, che fine aveva fatto? Robert FitzRoy aveva avuto una carriera brillante. Dopo il ritorno in Inghilterra del Beagle, narrò i suoi viaggi in due libri di ricordi e divenne, per un breve periodo, governatore della Nuova Zelanda. Soffriva però di crisi depressive e tale malattia lo portò al suicidio, nel 1865. Tuttavia anche la memoria del suo nome non è andata perduta, indipendentemente dalla vita di Charles Robert Darwin. In Patagonia, battuta dai venti che soffiano dal vicino Antartide, si erge la torre di granito del monte FitzRoy, una delle mete più affascinanti per gli alpinisti, sia per la sua bellezza crudele, che per la difficoltà di ascensione. Monumento perenne ad un uomo che rese possibile il viaggio di Darwin, pur essendo di idee e convinzioni radicalmente opposte.

Bibliografia essenziale

1. Barsanti G., Una lunga pazienza cieca. Storia dell’evoluzionismo, Torino, 2005.

2. Russell B., Religione e scienza, Firenze 1951.

3. Cases C., Marxismo e neopositivismo, Torino, 1958.

4. Darwin C. R., Autobiografia 1809 – 1882 con l'aggiunta dei passi omessi

nelle precedenti edizioni; appendice e note a cura di Nora Barlow, Torino, 1962.

5. Darwin C. R., Castelli in aria, Torino, 1997.

6. Darwin C. R., L’origine delle specie, Torino, 1967.

7. Howard J., Darwin, Bologna, 2003.

8. La Vergata A., L'evoluzione biologica da Linneo a Darwin, Torino, 1979.

9. Mayr E., Storia del pensiero biologico, Torino, 1990.

10. Montalenti G., Charles Darwin, Roma, 1982.

11. Moorehead A., Darwin e la Beagle, Milano, 1972.

12. Tort P., Darwin e la filosofia, Roma, 2006.

Federico E. Perozziello (2008)